Der Dualismus des blauen Lichts

Wie gefährlich blaues Licht für das menschliches Auge wirklich ist

Fachbeitrag von Dr. Christian Lappe, Director Scientific Affairs & Technical Communication | Principal - ZEISS Expert Ladder

Das Auge ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Seine Photorezeptoren können einen Teil des elektromagnetischen Wellenspektrums wahrnehmen. Dieses für den Menschen sichtbare Spektrum wird als Licht bezeichnet. Ohne Licht also kein Sehen, keine Kontraste, keine Farbe. Licht hat aber auch andere Einflüsse auf unseren Köper, auf unsere physische Gesundheit, unser Wohlbefinden oder unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Licht steuert die unterschiedlichsten Prozesse im menschlichen Körper. Eine Frage, die in der letzten Zeit viel thematisiert und diskutiert wurde, lautet: Was ist mit dem blauen Licht? Ist es schädlich für unsere Augen, insbesondere wenn von modernen, künstlichen Lichtquellen auf LED-Basis, die Rede ist? Und wenn es schädlich ist, dann in welchem Ausmaß?

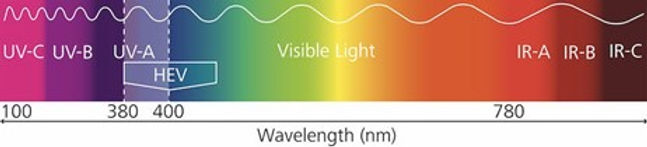

Das für das menschliche Sehsystem relevante elektromagnetische Spektrum ist nur im Bereich von ca. 380 nm bis 780 nm sichtbar. Dieser Bereich wird auch als „Licht“ oder VIS (für „visible“) bezeichnet. Kürzere Wellenlängen unterhalb 400 nm, die an den sichtbaren Bereich angrenzen gehören zum ultravioletten (UV) Spektralbereich. Längere Wellenlängen oberhalb 780 nm gehören zum infraroten (IR) Spektralbereich.

The portion of the electromagnetic spectrum which is visible to the human visual system lies approximately between 380 nm and 780 nm.

Die Grenzen zwischen dem sichtbarem Lichtspektrum und den nicht-sichtbaren Spektren des UV und IR sind überlappend, da die Wahrnehmung von Licht eine gewisse individuelle Varianz besitzt und auch von der Intensität der jeweiligen Beleuchtung abhängig ist. Daher ist die Angabe einer exakten Grenze zwischen den Bereichen von UV, VIS und IR zwar aus technischer Sicht wünschenswert, physiologisch aber nicht gerechtfertigt. Im kurzwelligen Bereich liegt der überlappende Bereich bei ca. 380 nm bis 400 nm, wo violett-blaues Licht wahrgenommen werden kann. Daher wird das Spektrum des blauen Lichtes auch oft angegeben mit ca. 380 nm im blau-violetten Bereich bis 500 nm, in dem das blaue Spektrum ins Grüne übergeht.

Moderne Lichtquellen und deren Folgen für unsere Augen

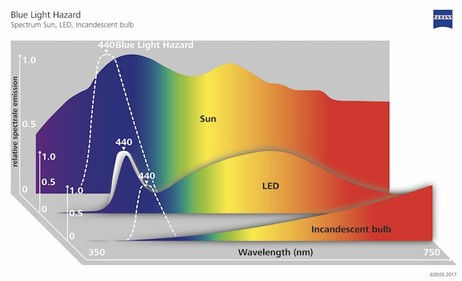

Aber welche Auswirkungen haben nun die modernen technischen Leuchtmittel wie LED-Lampen, Xenon-Lampen, Energiesparleuchtmittel oder die Abstrahlung von Displays? Alle diese „neuen Lichtquellen“, die uns unser Leben erleichtern und verbessern, emittieren einen relativ höheren blauen Lichtanteil als die „klassische Glühbirne“ (Abbildung). Heutzutage sind wir diesem potenziell schädlichen blauen Licht über einen viel längeren Zeitraum ausgesetzt, oftmals auch bis spät in die Nacht. Zum Vergleich: Früher war das menschliche Auge nur dem im Sonnenlicht sehr intensiv vorkommenden blauen Licht bei Tag ausgesetzt. Mit der untergehenden Sonne bei Abenddämmerung und den dann eher ein warmes Lichtspektrum spendenden Lichtquellen wie Kerzen oder Feuerstellen versiegte der Anteil des blauen Spektralanteils.

The electromagnetic spectrum of sun (Sonnenlicht), LED and incandescent bulb (Glühbirne)

Blaues Licht und Augengesundheit

Die der elektromagnetischen Strahlung innewohnende Energie wechselwirkt mit dem biologischen Gewebe und mit Strukturen, auf die es trifft. Das schädigende Potenzial von ultravioletter Strahlung auf biologisches Gewebe wie unsere Haut und unsere Augen ist hinlänglich bekannt. Hierbei wird oft von der sogenannten aktinischen UV-Gefährdung gesprochen, die im Bereich der Augenstruktur allem voran Bindehaut, Hornhaut und Augenlinse betrifft.

Bereits vor mehreren Jahrzehnten haben Wissenschaftler herausgefunden, dass ein bestimmtes Wirkungsspektrum des blauen Lichts im Wellenlängenbereich zwischen 380 nm und 510 nm mit einem Wirkungsmaximum bei 440 nm für mögliche Schäden an der Retina verantwortlich sein kann. Die Wissenschaftler sprechen von Blue Light Hazard oder Blaulichtgefährdung. Einige von ihnen sind sogar der Überzeugung, dass der Blue Light Hazard einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) leistet.

Generell bestehen unterschiedliche Schädigungsmechanismen von Strahlung (oder Licht) im Auge. Die dabei im Alltag auftretenden Gefahren sind photochemischer Natur, und hervorzuheben sind photo-oxidative Prozesse auf zellulärer Ebene. Kurz beschrieben werden Gewebe oder bestimmte Gewebsstrukturen dadurch geschädigt, dass die Absorption bestimmter Wellenlängen in photo-sensitiven Strukturen der Retina, den Chromophoren, über die Erzeugung angeregter und reaktiver Molekülstrukturen zu Schädigungen im umgebenden Gewebe führen. Das sind in der Regel langsame, kumulierende Prozesse, die sich oft erst nach vielen Jahren der kontinuierlichen Mikroschädigung manifestieren, wie im Fall der AMD.

Diesen potentiellen und licht-induzierten Schäden im Auge hat unser Körper Schutzmechanismen gegenübergestellt. Als Beispiele sind hier Melanin oder Makulapigment zu nennen, die allerdings mit zunehmendem Alter abnehmen. Gleichzeitig entstehen Abbauprodukte des oxidativen Stresses an Proteinen. Hier ist das Alterspigment Lipofuszin zu nennen. Lipofuszin reichert sich im retinalen Pigmentepithel (RPE) an und reduziert so die Lebensfähigkeit des RPE. Dieser Effekt kann langfristig zum Absterben von RPE Zellen ganzer Areale und zu Sehverlust oder Blindheit führen.

Diese photochemischen Prozesse können in der menschlichen Retina von dem energiereichen Anteil des blauen Lichts angestoßen werden. Allerdings sind Dosis-Wirkungs-Zusammenhänge weit schlechter bekannt als der generelle Mechanismus. Darüber hinaus ist die klinische Bewertung noch Gegenstand aktueller Forschung. Doch trotz angeratener vorsichtiger Betrachtung dieses Themas tauchen teilweise wilde Spekulationen darüber auf, welche blaulicht-emittierende Lichtquelle welches Schädigungspotential besitzt – wie zum Beispiel das Handy Display oder die LED Leuchtmittel in Wohnungslampen.

Blaues Licht und Sehkomfort

Über die vorhergehende Betrachtung hinaus, haben bestimmte Bereiche des blauen Spektrums Einfluss auf die Wahrnehmung von Blendung, und hier besonders der psychologischen Blendung. Die Folge ist eine Einschränkung des Sehkomforts und des entspannten Sehens. Als ein Beispiel sind vielen Autofahrern die eher unangenehm oder störend wahrgenommen modernen LED (die hier bekannten Led-Lampen) oder Xenon Scheinwerfer von entgegenkommenden Autos bekannt.

Blaues Licht und Wohlbefinden

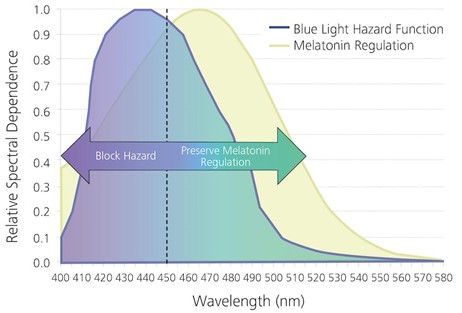

Über die massive Diskussion der Blaulichtgefährdung wird zudem oft vergessen, über die positiven Seiten von Lichteinfluss auf unser Wohlbefinden zu sprechen. Unsere innere Uhr (das sogenannte zirkadiane System) wird unter anderem durch die Wahrnehmung von blauem Licht gesteuert. Blaues Licht ist vitalisierend, hält wach und unterdrückt zum Beispiel die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin in den Körper und beeinflusst damit auch die Schlafqualität, wie die aktuelle Forschung mit nächtlicher Blaulichtbelastung bei Jugendlichen zeigt.

Blue light has a vitalizing effect on us, it keeps us awake and suppresses the production of melatonin in the body, which, as demonstrated in recent research on blue light exposure at night among young people, affects our quality of sleep.

Aufgrund dieses Dualismus von blauem Licht, also der möglichen Gesundheitsgefährdung auf der einen Seite und dem positiven Beitrag zum Wohlbefinden auf der anderen Seite, wird gelegentlich und plakativ auch von „Fluch und Segen“ des blauen Lichtes gesprochen.

Es ist dabei hilfreich zu wissen, dass das Spektrum des blauen Lichts in Wellenlängenbereiche untergliedert werden kann, die jeweils einen stärkeren Einfluss auf den einen oder anderen Effekt haben.

Grenzwerte & Standards

Neben der wissenschaftlichen Betrachtung gibt es zusätzlich zu beachtende Grenzwerte und Normen aus dem Standardisierungsumfeld. Zu nennen sind hier Standards wie die American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) oder die Europäische Richtlinie 2006/25/EG, die beide einen Expositionsgrenzwert zum Schutz der Augen empfehlen. In wissenschaftlichen Studien wurde die Abstrahlung des blauen Lichts von digitalen Displays und deren Auswirkung auf das menschliche Sehsystem unter Berücksichtigung dieser festgelegten Standards untersucht. Die Studien zeigen allerdings kein erhöhtes Schädigungsrisiko für das menschliche Auge durch moderne Displays in Bezug auf die empfohlenen Standards. Dieses Ergebnis liegt im Wesentlichen an der deutlich geringeren Beleuchtungsstärke dieser Displays im Vergleich zur Sonne begründet.

Bei Betrachtung der neuen Erkenntnisse ist allerdings anzumerken, dass die in den Tests berücksichtigten Standards lediglich für den kurzen Zeitraums von nur einem Arbeitstag festgelegt wurden. Über mögliche Langzeitfolgen gibt es nur sehr wenige wissenschaftliche Studien – darunter solche, die eine Zellschädigung durch blaues Licht annehmen. Jedoch hatten die hierbei verwendeten Lichtquellen ein weitaus höheres Energielevel als es bei herkömmlichen Leuchtmitteln, wie bei einer Innenraum-Beleuchtung oder einem modernen Display, vorhanden ist.

Nach aktuellem Stand der wissenschaftlichen und klinischen Untersuchungen scheint ein akutes Risiko einer Retina-Schädigung aufgrund von Innenraum-Beleuchtung jeglicher Art (LEDs, Displays, etc.) und des täglichen Gebrauchs von mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablet-PCs nicht zu bestehen.

Offen jedoch bleibt bisher die Frage zum Einfluss von künstlichem blauem Licht, vor allem zu späterer Tageszeit, auf unser zirkadianes System und damit auf mögliche Auswirkungen auf unsere Schlafqualität, auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Ebenfalls weiterhin offen ist die Frage nach potenziellen Langzeitschäden auf das menschliche Sehsystem, die in den genannten Standards nicht berücksichtigt wurden, sowie eine mögliche Schädigung durch den blauen Lichtanteil im der viel intensivere Sonnenstrahlung.

Bis zur Erlangung weiterer validierter Erkenntnisse werden wir uns daher mit dem Dualismus des blauen Lichtes ausgewogen und verantwortungsvoll auseinandersetzen müssen.